Mit dem Boot ins Mittelmeer - Wege in den Süden

Mit dem Boot ins Mittelmeer: Vom Rhein über Maas, Saône und Rhône

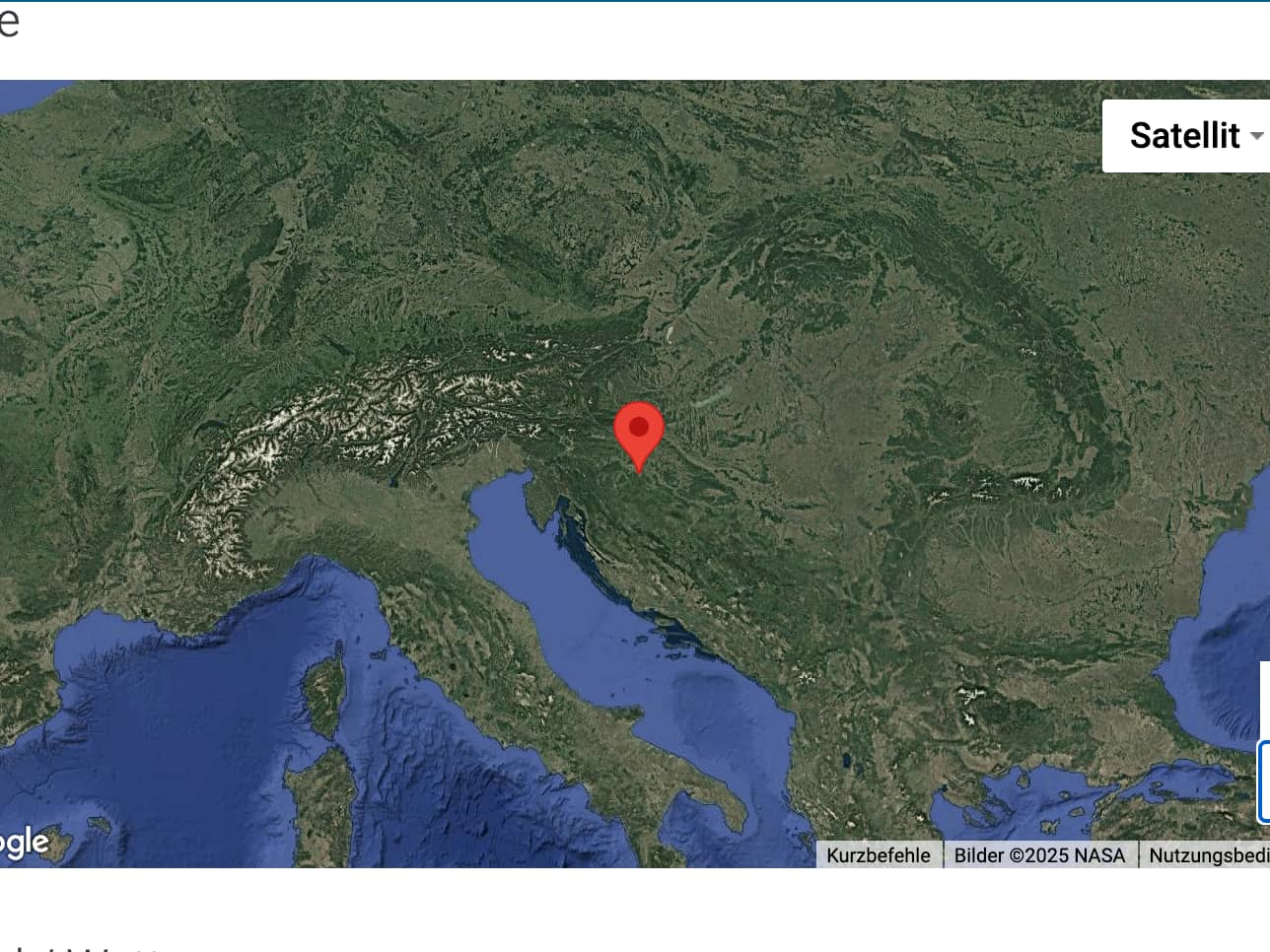

Es gibt viele Wege, um mit dem Boot ins Mittelmeer zu gelangen. Wer es ruhiger mag, ist auf der klassischen Westroute ins Mittelmeer gut aufgehoben. Auf Binnenwasserstraßen und Kanälen geht es von Deutschland , über die Niederlande und Belgien nach Frankreich . Dort führt schließlich die Rhône ins Mittelmeer. Die dabei durchquerten Gewässer bieten spektakuläre, fast ungewohnte Attraktionen, wie befahrbare Aquädukte oder Tunnelfahrten auf denen die Boote früher noch mit Pferden oder Lokomotiven getreidelt wurden. Medium URL: https://adac.imxplatform.de/data/bootstouristisches-info-boot-mittelmeer-maastricht-2305.jpeg Westroute ins Mittelmeer: Allgemeine Informationen Routenverlauf : Rhein/Waal – Maas-Waalkanal - Maas – Maas- und Vogesenkanal (vorm. Canal de Est) – Saône – Rhône Passierte Länder: NL, BE, F Streckenübersicht NL - BE - F Niederlande Belgien Frankreich gesamt Distanz 167 km 131 km 1.120 km 1.417 km Schleusen 8 15 204 227 Fahrtzeit 22 h 22 h 197 h 241 h Streckenabschnitt Nimwegen - Maastricht Maastricht - Givet Givet – Neuves Maison (Nancy) 311 km (77 Schleusen; 62 h), Neuves Maison (Nancy) – Lyon 489 km (115 Schleusen; 95 h) Lyon – Port Saint-Louis 321 km (12 Schleusen; 40 h Flüsse/Kanäle Rhein/Waal – Maas – Maas- und Vogesenkanal (vorm. Canal de Est) – Saône – Rhône #colspan# #colspan# #colspan# Fließgeschwindigkeit ca. 1- 3 km/h #colspan# #colspan# #colspan# Schleusenlänge, Schleusenbreite, Brückenhöhe, Wassertiefe Schleusenlänge Schleusenbreite Brückenhöhe Wassertiefe min. Maas-Waalkanal 260 m 15,70 m 9,19 m 3,50 Maas/Maaskanal 137 m 13,50 m 6,00 m 2,80 m Canal de la Meuse 39,00 m 5,20 m 3,60 m 2,20 m Canal des Vosges 39,00 m 5,20 m 3,45 m 2,20 m Petit Saône 38,50 m 5,05 m 3,50 m 2,00 m Saône/Rhône 190 m 12,00 m 4,90 m 3,00 m Bitte beachten! Angaben ohne Gewähr. Hierbei handelt es sich um Maximalwerte, die von VNF übernommen sind. Je nach Wasserpegel können Brückenhöhe und Wassertiefe variieren. Starke Regenfälle können die Maas, die nicht aus Gletschern, sondern durch Niederschläge gespeist wird, schnell anschwellen lassen. Dies wirkt sich auf Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit aus. Schleusenöffnungszeiten Die Öffnungszeiten der Schleusen in Frankreich sind grundsätzlich im Sommer von 6:30 bis 19:30 Uhr und im Winter von 7:30 bis 17:30 Uhr (Mittagszeiten beachten). Es wird dringend empfohlen, die Situation des französischen Kanalnetzes wöchentlich im Auge zu behalten. Aufgrund von Bauarbeiten an Speicherseen und der damit verbundenen geringen Wasserhaltung, kann es zu streckenweisen Sperrungen der Kanäle kommen. Im April/Mai sind Stauseen meist gut gefüllt und die Versorgung der Kanäle ist gewährleistet. Je später das Jahr wird, um so wachsamer muss man hier bleiben. VNF stellt eine Livekarte der Scheitelhaltungen zur Verfügung. Auch mit spontanen Streiks von VNF Angestellten muss gerechnet werden. Diverse Flussinformationsdienste halten Bootsfahrer mit den aktuellsten Meldungen stets auf dem Laufenden: für die Rhone für die Saone für den Oberrhein Hochwasser Die Website Vigicrues bietet zuverlässige Informationen zu aktuellen Hochwassersituationen. „Der natürliche Feind des Motors“: Wasserpflanzen bedrohen die Schifffahrt auf Maas und Mosel Die Wasserstraßen der kanalisierten Flüsse Maas und Mosel, einst wichtige Verbindungen für den gewerblichen Güterverkehr stehen wortwörtlich vor wachsenden Herausforderungen. Trotz einer guten Wasserqualität werden Maas und Mosel von Wasserpflanzen überwuchert. Früher wurde dieses Problem durch den gewerblichen Schiffsverkehr auf natürliche Weise gelöst, da die Bewegung der Schiffe das Wachstum von Wasserlinsen und Kraut eindämmte. Doch mit dem fast vollständigen Rückgang dieser Branche fehlt nun ein natürlicher Gegenspieler, der das Pflanzenwachstum reguliert. Gleichzeitig hat die französische Wasserstraßenverwaltung VNF die Pflege dieser Strecken zunehmend zurückgefahren. Dieser Bewuchs stellt nicht nur eine Herausforderung für die Navigation dar, sondern birgt auch technische Risiken: Die Seewasserkühlung von Schiffsmotoren kann durch den dichten Pflanzenwuchs vor allem in den Monaten Mai und Juni schnell verstopfen. Ein Freizeitschiffer berichtet aus eigener Erfahrung: „Auf meiner letzten Fahrt zwischen Verdun und St. Mihiel musste ich auf einer Strecke von etwa 30 Kilometern 18 Mal den Seewassereinlass reinigen.“ Tipps für Freizeitkapitäne Wer die Maas oder Mosel dennoch befahren möchte, sollte einige Vorsichtsmaßnahmen beachten: Überwachen Sie die Motorkühlung während der gesamten Fahrt, um Schäden an der Maschine zu vermeiden. Prüfen Sie vor dem Start und während der Reise die aktuellen Bedingungen auf der Wasserstraße. Die App der VNF informiert über Einschränkungen oder Sperrungen. Medium URL: https://adac.imxplatform.de/data/bti-1-duisburg_bis_namur.jpg Westroute ins Mittelmeer: Karte des ADAC Von Duisburg sind es 72 km flussabwärts bis nach nach Emmerich am Rhein. Ohne Schleuse und mit einer Fließgeschwindigkeit von durchschnittlich 5 km/h im nördlichen Rhein erreicht man flott die deutsch/niederländische Grenze und nach weiteren 26 km Nimwegen . Waal Ab hier heißt der Rhein nun Waal. Unmittelbar nach dem auffälligen Verkehrsposten der Rijkswaterstaat Nijmegen am rechten Ufer der Waal wird links abgebogen in den Maas-Walkanal und erreicht auch schon die erste Schleuse Weurt in den Niederlanden. Bereits nach 10 km folgt die zweite Schleuse dieses Kanals. Der Schleusenkomplex Heumen fällt bei geöffnetem Zustand durch sein gewaltiges Schleusentor auf, das sich nicht wie üblich seitlich öffnet, sondern nach oben erhebt und die Zufahrt in die Maas freigibt. Wer sich nach dem Zusammenfluss von Maas-Walkanal und Maas links hält kommt nach ca. 3 km zum Yachthaven Eldorado und findet neben einer Tankstelle für Benzin und Diesel auch gute Versorgungsmöglichkeiten sowie eine Absauganlage für Fäkalien. Medium URL: https://adac.imxplatform.de/data/bootstouristisches-info-boot-mittelmeer-nijmegen-2305.jpeg Nimwegen - © adobe.stock.com/Westend61 Über Maastricht nach Belgien Weiter geht es flussaufwärts über Venlo bis nach Maastricht und durchfährt fünf Schleusen . Unmittelbar nachdem Maastricht, eine der ältesten Städte der Niederlande, passiert wurde, hält man sich am Molenkopf des Abzweigs rechts und hat bereits die Grenze zu Belgien hinter sich. Schon gelangt man zur ersten Schleuse des Königreichs, Écluse de Lanaye , die den Weg in den Albert-Kanal eröffnet. Medium URL: https://adac.imxplatform.de/data/bootstouristisches-info-boot-mittelmeer-maastricht-2305.jpeg Maastricht - © stock.adobe.com/John-Willem Bei Liège (Lüttich) vereinen sich Kanal und Maas (La Meuse). Wer auf Tankstelle, Wasser bunkern oder eine Gaststätte hofft, dem wird im Kanalhafen Port des Yachts de Liège geholfen. Medium URL: https://adac.imxplatform.de/data/bootstouristisches-info-boot-mittelmeer-luettich-2305.jpg Lüttich – © iStock.com/Henryk Sadura Travel Photography Frankreich Ansonsten wird weiter geschippert auf einem der längsten Flüsse Europas in Richtung der Städte Namur und Dinant bis zur französischen Grenze und erreicht kurz vor dem Städtchen Givet , die erste Schleuse Frankreichs, Écluse n°59 les quatre cheminées , Medium URL: https://adac.imxplatform.de/data/bti-2-namur_bis_nancy.jpg Nun erwartet einen mit dem Seitenkanal der Maas (272 km) und dem eigenständige Vogesenkanal mit 124 km Länge ein wahrer Schleusenmarathon mit insgesamt 59 + 93 Schleusen. Die beiden Kanäle Canal de la Meuse und Canal des Vosges trugen bis zum Jahr 2003 den gemeinsamen Namen Canal de lEst . Beide Kanäle sind ein Resultat aus dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71. Nur noch wenige Schleusen werden von Schleusenwärtern betrieben, die meisten funktionieren inzwischen automatisch, so dass sich die Wartezeit in Grenzen hält. Bei manuell betriebenen Schleusen ist eine Anmeldung am Vortag empfehlenswert. Canal de la Meuse Nach knapp einem halben Kilometer Fahrt vom Ort Givet befindet sich in der Gemeinde Ham-sur-Meuse mit 565 m der längste von vier Tunnel, die durchfahren werden. Die verbleibenden drei Tunnel bei Revin (224 m), Verdun (45 m) und Koers (50 m) sind deutlich kürzer. Der erste Tunnel, dessen Ein- und Ausfahrt mit Schleusen geregelt wird, weist eine Breite von 6,40 m und einer Höhe 3,60 m auf. In Verdun laden zwei ca. 100 m lange Anleger an beiden Seiten des Kanals und mitten in der Altstadt ein zum Verweilen. Zahlreiche Bistros, Restaurants und Brasseries warten darauf entdeckt zu werden. Soldatendenkmäler erinnern an die Zeiten des ersten Weltkriegs. Medium URL: https://adac.imxplatform.de/data/bootstouristisches-info-boot-mittelmeer-verdun-2305.jpg Verdun - © Shutterstock/Paddo47[/caption] Der Canal de la Meuse endet bei Schleuse No. 1 in Trussey . Ab hier wird für 20 km der Canal de la Marne au Rhin bis Toul befahren und gelangt bei Ecluse No. 27 bis de Toul in die kanalisierte Mosel. Nach dieser Schleuse wird auf der Moselle Canalisée und ein kurzes Stück später die Mosel selbst für weitere 20 km bis Neuves-Maisons entlang geschippert. Wer die wunderschöne Innenstadt Nancys besichtigen will, hat zwei Möglichkeit. Möchte man von Norden nach Nancy einfahren, muss bei Ecluse No. 27 bis de Toul links abbiegen und den Rhein Marne Kanal und Mosel ca. 22 km bergab folgen bis Frouard. Über die Schleusen Excluse Frouard und Ecluse n.27 de jonction Port de Nancy-Frouard gelangt man in den Stadtkanal von Nancy. Auch vom Süden besteht die Möglichkeit, die Altstadt von Nancy zu bewundern. In dem Fall wird - wie schon oben beschrieben - an der Ecluse No. 27 bis de Toul rechts abgebogen, lässt Neuves-Maisons hinter sich und biegt nach der Écluse n°46 de Méreville links in den Canal de jonction de Nancy ein. Medium URL: https://adac.imxplatform.de/data/bootstouristisches-info-boot-mittelmeer-nancy-2305.jpg Nancy - © Shuttterstock/ ilolab[/caption] Nancy bis Mittelmeer Canal des Vosges Der Vogesenkanal kommt aufgrund seiner Gabarit Freycinet-Schleusenkammerngrößen vollumfänglich der Sportschifffahrt zu Gute. In Zahlen bedeutet dies: 5,05 m Breite und 2,50 m Tiefgang und entspricht dem alten Penichen-Maß. Die Länge von 38,50 m spielt eher eine untergeordnete Rolle. Schleuse No. 43 (Ecluse n.43 haute de Flavigny-sur-Moselle) bereitet den Weg zur ersten wasserführenden Brücke bei Flavigny-sur-Moselle. Hier wird mit dem Boot im wahrsten Sinne des Wortes über die Mosel gefahren. Die Schleusenzählung läuft ab sofort rückwärts bis zur Schleusentreppe von Golbey bei Épinal. Medium URL: https://adac.imxplatform.de/data/bti-3-nancy_bis_chalon.jpg Wer Épinal besuchen möchte, folgt nach einem Abstecher über eine wasserführende Brücke dem Branche de Epinal weitere drei km bis zum Port dÉpinal , der für 28 Sportboote ausreichend Platz bietet. Die Entscheidung, nach Épinal zu fahren, ist allerdings abhängig von ausreichend Wassertiefe. Der weitere Verlauf des Vogesenkanals ist landschaftlich sehr reizvoll, Versorgungsmöglichkeiten lassen allerdings zu wünschen übrig. Erst bei Fontenoy-le-Château kann endlich auch der Schiffsmotor mit nötigem Treibstoff versorgt werden - wenn auch nur Diesel. Aufgrund der sich dort befindlichen Charterbasis ist das Örtchen aber gut für Gäste ausgelegt und bietet entsprechende Versorgungsmöglichkeiten. Bei Corre trifft man auf den Zusammenfluss des Canal des Vosges und der Saône sowie auf zwei Häfen, den im Kanal gelegenen Ortshafen und der Marina Fluvial Loisirs . Hier beginnt die Petit Saône und auch der Verkehr an Sportbooten nimmt zu aufgrund der steigenden Anzahl an Hausbootvermietern. Es folgt die Fahrt auf der kleinen Saône für 158 km mit 20 Schleusen bis bei der Gemeinde Saint-Symphorien-sur-Saône der Zufluss des Rhein-Rhône Kanals erreicht wird. Immer wieder erlebt man einen Wechsel zwischen natürlichem Flusslauf und kanalisierten Teilabschnitten. Unmittelbar nach diesem Zusammenfluss findet sich auf der rechten Flussuferseite das Städtchen Saint-Jean-de-Losne. Hier kommt man in den Genuss, sich vom Luxus des Hafens der H2O- Marina Gruppe verwöhnen zu lassen. Skipper vergeben Top-Bewertungen auf Technik und Service sowie Verpflegung und Freizeit. Auch der Supermarkt befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Hafen. Auch wenn Dijon nicht direkt auf dem Weg liegt, so empfehlen sich die kerzengeraden 27 Kilometer auf dem Canal du Bourgogne in Richtung Nord-West. Hier findet man eine Stadt vor, die nicht nur Namensgeber und ehemalige Produktionsstätte des weltberühmten Senfs ist, sondern auch inmitten einer der bedeutendsten Weingegenden Frankreichs liegt. Auch besitzt Dijon eine bezaubernde Altstadt. Medium URL: https://adac.imxplatform.de/data/bootstouristisches-info-boot-mittelmeer-dijon-2305.jpg Dijon – © Shutterstock/Photomario Zurück zu Saint-Jean-de-Losne geht es ab hier weiter auf der großen Saône bis Lyon. Den Titel petit hat der Strom nun abgelegt und wir befinden uns auf einem für die Großschifffahrt ausgelegtem Gewässer. 204 km und nur noch 4 Schleusen sind es bis Lyon. Medium URL: https://adac.imxplatform.de/data/bti-4-chalon_bis_valence.jpg In der Stadt Chalon-sur-Saône kann man sich auch einmal die Füße vertreten. Der gegenüber der Insel, Saint-Laurent, gelegene Sportboothafen Port de Plaisance de Chalon sur Saône liegt direkt an der Fußgängerzone der Stadt und lädt zu einem Spaziergang ein. Kurz vor der Stadt Mâcon und nur 4 km von der Saône entfernt werden Skipper regelrecht verwöhnt. Port Pont-de-Vaux wartet mit einer traumhaften Lage auf. Schwimmpontons für 225 Boote, Wasser- und Stromanschluss, sanitäre Einrichtungen, Treibstoff und noch viel mehr Einrichtungen sind selbstverständliche Dienstleistungen. Die Zufahrt zum Hafen erfolgt über den Canal de Pont-de-Vaux . Lyon Vor der letzten Etappe des Kanal- und Schleusentörns ins Mittelmeer kommt langsam Freude auf. Hier befindet sich auch der Zusammenfluss von Saône und Rhône direkt am Jardin du Musee des Confluences . Auf der Saone-Seite findet sich nur Le port de Saône . Entweder man fährt nach dem Zusammenfluss von Rhône und Saône ein Stückchen die Rhone hoch oder sucht sich etwas weiter flussabwärts einen Anleger. Keiner der Häfen besitzt allerdings französischen Charme, die größte Stadt an der Rhône hingegen um so mehr. Lyon , die drittgrößte Stadt Frankreichs, hat nicht nur historisch oder gastronomisch einiges zu bieten und sollte nicht links liegen gelassen werden. Medium URL: https://adac.imxplatform.de/data/bootstouristisches-info-boot-mittelmeer-lyon-2305.jpg Jardin du Musee des Confluences in Lyon - © Shutterstock/kateafter[/caption] Rhône Die Rhône , le Rhône, lou Rose, der Rotten oder Rhodanus, allesamt Namen für diesen imposanten Fluss, der dem Rhonegletscher in der Schweiz schon als kleiner Wasserfall entspringt und das Tor zum Mare Mediterraneum bildet. Sie ist der zweit längste Fluss Frankreichs und führt Dank ihrer zahlreichen Zuflüsse am meisten Wasser aller französischen Flüsse. Die zum Großteil kanalisierte Rhône mit ihrer geringen Strömungsgeschwindigkeit bedarf im Idealfall keines größeren Manövriergeschicks mehr und es geht vorbei an Städten wie Vienne, Valance, Viviers, Avignon oder Arles. Wachsamkeit ist aber allemal geboten. Starkes Aufkommen der Berufsschifffahrt , der Strömung oder des Mistral sind Faktoren, die - ganz im Gegensatz zu den bereits zurückliegenden Kanälen - wieder berücksichtigt werden müssen. Schaumkronen auf der Rhône sind keine Seltenheit. Der Mistral , der bis zu 9 Bft. heftig im Rhônetal blasen kann, hat dem einen oder anderen Skipper eine geplante ruhige Fahrt vermasselt. Wellen bis zu einem Meter Höhe können sich im Fluss aufbauen und dies über mehrere Tage hinweg. Der ständige von achtern kommende Wind fordert hohe Konzentration bei der Fahrt. Wen es nicht stört kommt mit Rückenwind aber schneller ans Ziel, empfohlen wird aber, den Sturm in einem sicheren Liegeplatz oder Hafen abzuwettern. Eine gewisse Geschicklichkeit des Skippers bei der Einfahrt in die Schleusen ist hier gefordert. Im Leerlauf kann ein Boot mit Strömungsgeschwindigkeiten bis zu 6 km/h in die Hebeanlagen getrieben werden. Kommt dann noch der Rückenwind hinzu, der durch die Kanalwirkung des Rhônetals zwischen 50 - 75 km/h blasen kann, steht das Boot schnell quer in der Schleusenkammer oder wird bis zum Ende der Kammer getrieben. Bekanntlich sind die Plätze in der ersten Reihe in einer Schleuse während des Betriebs nicht immer die Besten. Es kommt durchaus vor, dass Boote mit eingelegtem Rückwärtsgang vorwärts in die Schleuse einfahren. Zu Zeiten von starken Niederschlägen oder Hochwasser muss besonders auf Treibholz geachtet werden. Wer unaufmerksam ist, dem können ganze Baumstämme gegen die Bootswand schlagen. Medium URL: https://adac.imxplatform.de/data/bootstouristisches-info-boot-mittelmeer-rhone-weinberg-2305.jpeg Weinberge an der Rhone bei Tain-l’Hermitage - © adobe.stock.com/into the wild Nur noch 320 km und mit einem Gefälle ab Lyon von knapp 160 m bis zum Mittelmeer , sind noch 13 Schleusen zu bewältigen. Ab Lyon findet sich jedes Boot mit Kurs ins Mittelmeer auf der Rhône wieder und man folgt nun ihrem Verlauf und setzt die Fahrt mit der ersten Schleuse Pierre-Bénite fort. Die erste Station ist Port des Roches-de-Condrieu mit 209 Liegeplätzen , gutem Serviceangebot und damit keine kleine Marina. Dieser Hafen liegt zwar nur 38 km von Lyon entfernt, hier erhält man aber Treibstoff und kann auch Reparaturen am Boot durchführen lassen. Für Verpflegung ist in unmittelbarer Nähe zum Hafen gesorgt. In Pont-de-l’Isère fließt die Isère in die Rhône und der Strom wird wieder ein Stückchen breiter. Nach weiteren 10 km Fahrt befindet sich auf der linken Uferseite in Valence Port de lÉpervière . Wertvolle Dienstleistungen sind hier Tanken und auch die Absaugung von Grau- und Schwarzwasser, Müllentsorgung, Bootslift und Werkstatt. Kurz nach der Stadt Montélimar befindet sich am Zusammenfluss der Rhône und des Canal de Dérivation de Montélimar der Anleger von Port de plaisance de Viviers . Kaum Versorgungsmöglichkeiten aber immerhin ein Platz zum Liegen. Valence Nach ca. 100 km erreicht man mit Valence , der Hauptstadt des Départements Drôme, das Tor zur Provence im Norden und hat knapp ein Drittel dieser letzten Reise ins Mittelmeer bewältigt. Weiter südlich befindet sich auf der linken Uferseite der Port de Plaisance de Valence (auch Port lEpreviere genannt) mit einer Gesamtkapazität von 480 Plätzen und stellt somit den größten Binnenyachthafen Frankreichs dar. Gästeliegeplätze sowie SB-Tankstelle an der Hafeneinfahrt stehen zur Verfügung. Nur noch acht Schleusen und 200 km bis zum Mittelmeer. Bei Donzère links halten und dem Canal de Donzère-Modragon auf 28 km folgen. Bei Laudun-lArdoise steht die Marina Port 2 mit einer Zapfstelle für Benzin und Diesel zur Verfügung. Von Norden kommend muss zunächst die Ecluse de Caderousse passiert und nach ca. 2 km rechts in die ursprüngliche Rhône eingefahren werden. Dann geht es die Rhône bergauf wieder 4 km zurück. Von hier aus sind es noch 100 km bis Port St. Luis . Avignon Wer nicht zurückfahren möchte folgt dem Streckenverlauf bis nach Avignon . Um die, in dem Kinderlied, vielbesungene Brücke von Avignon live zu sehen, muss ein kurzes Stück zurück in den östlichen Arm der Rhone einfahren. Jetzt passiert man direkt die Pont Saint-Bénézet und kann im Port de Plaisance d’Avignon festmachen. Dieser eine Anleger ist mit seinen 35 Liegeplätzen sehr übersichtlich. Tankstelle ist vorhanden. Medium URL: https://adac.imxplatform.de/data/bootstouristisches-info-boot-mittelmeer-avignon-2305.jpg Pont Saint-Bénézet in Avignon - © Shutterstock/TK_Taiwan[/caption] Arles Die letzte Stadt an der Rhône, Arles , wartet mit zahlreichen historischen Sehenswürdigkeiten aus der Römerzeit auf. Um sich aber dieser Attraktion widmen zu können, müsste eine Anlegestelle gefunden werden. Damit ist Arles nicht zu gut gesegnet. Zumindest der Flair des Mittelmeeres und der steigenden Salzgehalt im Wasser ist bereits zu spüren. Noch knapp 45 km bis zum Meer. Die letzten Weinstöcke finden sich auf beiden Seiten des Flusses. Ansonsten geht es relativ eintönig vorbei an Feldern und einzelnen bewaldeten Ufern. 33 Flusskilometer nach Arles ist am rechten Ufer die Saline de Giraud , eine Meerwassersaline, erkennbar. Hier geht es links in den Canal du Rhône a Fos und kommt gleich an die Schleuse Barcarin , die letzte Schleuse vor dem Meer. Wer Port-Saint-Louis-du-Rhône und damit die erste echte Marina am Mittelmeer Port Napolèon anlaufen möchte, biegt an der Saline nicht links ab sondern fährt geradeaus, muss aber dann noch einmal durch eine Schleuse an der linken Uferseite. Über diesen Abstecher gelangt man mit einer kurzen Kanalfahrt auch auf den Golf de Fos ins Mittelmeer. Die Rhônemündung selbst, die ins Mittelmeer mündet ist mit Sportbooten nicht befahrbar. Marseille Die fast Millionenstadt Marseille liegt nur noch 26 sm quer ab mit östlichem Kurs. Medium URL: https://adac.imxplatform.de/data/bootstouristisches-info-boot-mittelmeer-marseille-2305.jpg Marseille - © Shutterstock/Pani Garmyder[/caption] Canal du Rhône à Sète Auch die Nebenstrecke über den Canal du Rhône à Sète zum Meer ist möglich. Das hat vielleicht den Vorteil, zur Entspannung und Erholung der Crew oder zur Ausrüstung des Bootes gleich einige der modernen französischen Marinas wie Port Camargue oder La Grande Motte anlaufen zu können. Fazit und Empfehlungen Die Westroute mit dem Boot zum Mittelmeer ist geprägt von vielen Schleusen, aber auch viel Kultur. Der Weg durch die Niederlande, Belgien und Frankreich ist die ideale Reiseroute für Bootsfahrer, die viel Zeit mitbringen. Der Schleusenmarathon durch Canal de la Meuse und Canal des Vosges ist extrem zeitraubend. Die Petit Saône weist die geringsten Werte an Tiefgang und Brückenhöhen auf und ist somit entscheidendes Kriterium für die Bootsgröße. Wenn man aber den zeitlichen Aspekt außer Acht lässt, so wird man belohnt mit kulturellen oder kulinarischen Highlights. Diese Variante eignet sich hinsichtlich Distanz, Strömungsgeschwindigkeit und auch Kosten für Treibstoff sowohl für Hin- und Rückfahrt. Weitere Routen mit dem Boot ins Mittelmeer Über Mosel und Saar ins Mittelmeer Von Straßburg über den Rhein-Marne-Kanal nach Nancy Zur Übersicht aller Routen ins Mittelmeer